癲癇患者的心理變化與心理治療方法

癲癇是一種常見的神經系統疾病,患者不僅面臨身體的挑戰,還可能經歷一系列心理變化。了解這些變化并采取適當的心理治療是全面管理癲癇的重要環節。

一、癲癇患者的常見心理變化

癲癇患者可能因疾病本身、藥物副作用或社會壓力而出現多種心理變化:

- 焦慮和抑郁:這是最常見的心理問題。患者可能擔心發作的不可預測性,害怕在公共場合發作帶來的尷尬,或因長期患病而感到無助和悲傷。

- 自尊心下降:反復發作可能導致患者感到失去對生活的控制,影響自我價值感,特別是在工作或學習能力受限時。

- 社交隔離:由于害怕發作或被他人歧視,患者可能主動減少社交活動,導致孤獨感加劇。

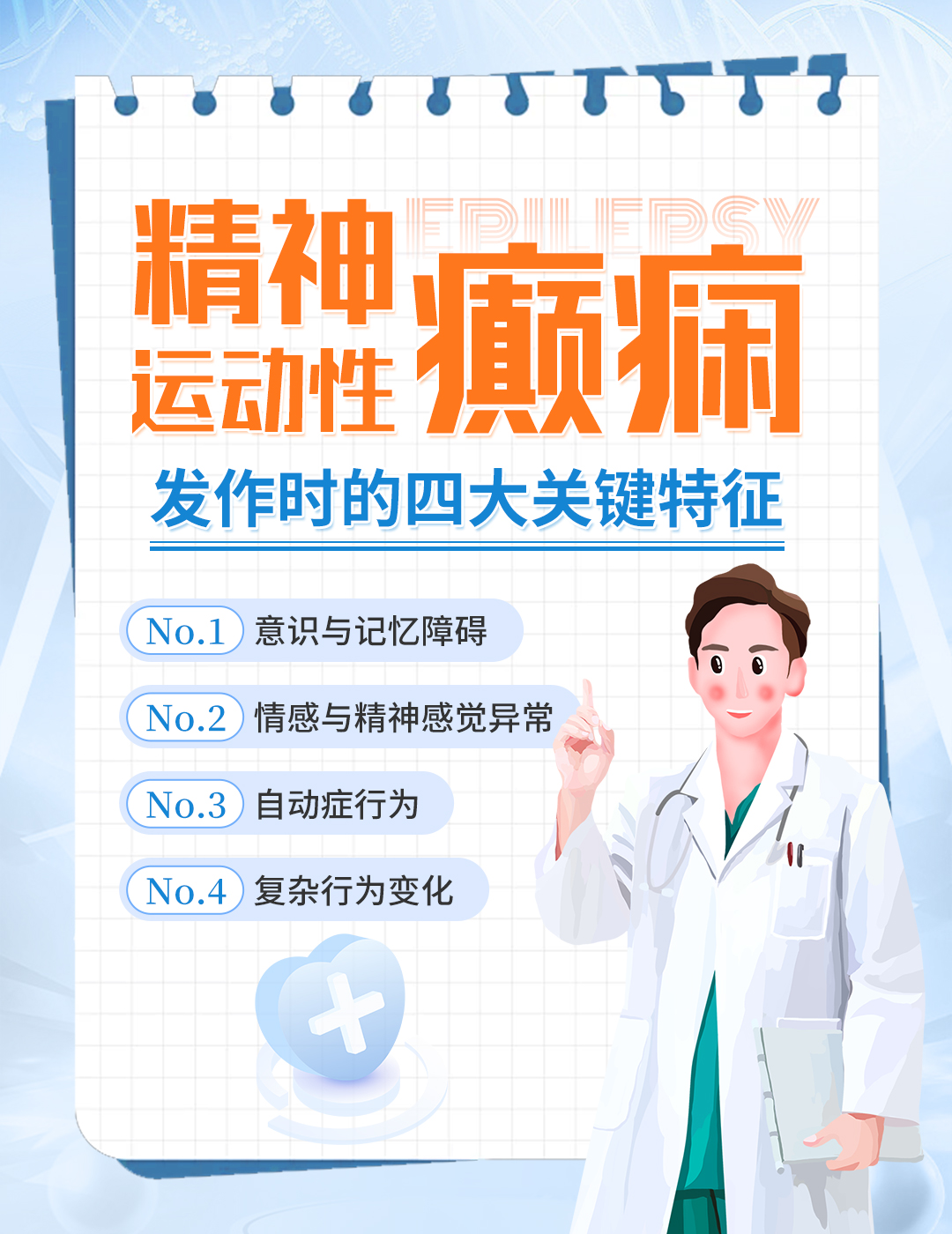

- 認知功能變化:部分患者可能出現記憶力、注意力下降,這進一步影響其心理狀態。

- 病恥感:社會上對癲癇的誤解可能使患者感到羞恥,不愿公開討論病情。

二、癲癇的心理治療方法

心理治療在癲癇管理中扮演重要角色,旨在幫助患者應對情緒問題、改善生活質量和減少發作頻率。常見方法包括:

- 認知行為療法(CBT):通過識別和改變負面思維模式,幫助患者減少焦慮和抑郁。例如,教導患者如何應對發作前的預警信號,減少對發作的恐懼。

- 心理教育:向患者和家屬提供關于癲癇的準確信息,減少誤解和病恥感。了解疾病機制和治療選項可以增強患者的控制感。

- 放松訓練和壓力管理:如深呼吸、漸進性肌肉放松和正念冥想,這些技巧可以幫助降低壓力水平,因為壓力是癲癇發作的常見誘因。

- 家庭治療:邀請家屬參與治療過程,改善家庭支持系統。家屬的理解和支持對患者的心理恢復至關重要。

- 支持小組:讓患者與其他癲癇患者交流,分享經驗,減少孤獨感。這種同伴支持可以增強應對疾病的信心。

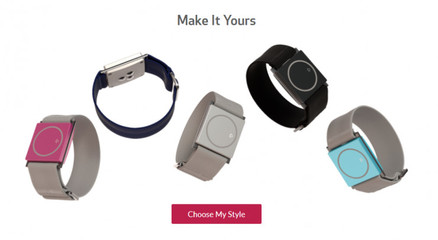

- 生物反饋療法:通過監測生理指標(如腦電波),幫助患者學習控制身體反應,可能減少發作頻率。

三、綜合管理建議

癲癇的治療應綜合藥物、心理和生活方式干預。患者應定期與神經科醫生和心理醫生溝通,制定個性化計劃。保持規律作息、避免誘因(如睡眠不足、酒精)和積極的社會參與也至關重要。

癲癇患者的心理變化不容忽視,而心理治療可以有效緩解這些問題,提升整體生活質量。通過多學科合作,患者能夠更好地管理疾病,重獲信心和希望。

如若轉載,請注明出處:http://www.soso7.com/product/218.html

更新時間:2025-11-12 00:55:38